WELT: Und die Kontrolle durch die Judikative? Die Gerichte haben einzelne Maßnahmen der Exekutive aufgehoben, die meisten allerdings bestätigt. Wie würden Sie die Linie der Rechtsprechung bislang zusammenfassen?

Seegmüller: Die Einzigartigkeit der Herausforderung durch die Covid-19-Pandemie hat uns alle beeindruckt, und man kann schon erkennen, dass die Gerichte vor diesem Hintergrund geneigt waren, der Regierung im Rahmen ihrer jeweiligen Entscheidungsspielräume einen weiten Gestaltungsspielraum zuzugestehen. Das können Sie an den ersten Entscheidungen der Verwaltungsgerichte im vorläufigen Rechtsschutz ablesen.

Anders als sonst üblich haben die Gerichte nur selten darauf geschaut, wie die Sache wahrscheinlich in einem Hauptverfahren ausgehen würde. Sondern sie haben im Wesentlichen auf eine Folgenabwägung abgestellt, so wie es auch die Verfassungsgerichte tun. Und dabei war am Ende dann regelmäßig die mögliche Gefährdung von Leben und körperlicher Unversehrtheit ausschlaggebend.

WELT: Wird sich das ändern?

Seegmüller: Das tut es schon. Wir erleben nach den ersten sechs Wochen der Krisenbekämpfung, dass sich die Verwaltungsgerichte die Maßnahmen auch in der Sache schon im Eilverfahren näher anschauen – und es dann unter Umständen zu Aufhebungen der Maßnahmen kommt. Bekannteste Beispiele sind die 800-Quadratmeter-Grenze im Einzelhandel, das Verbot, zu Zweitwohnungen in einem anderen Bundesland zu fahren, und das Verbot, die Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen. Da haben Gerichte gesagt: Moment mal, so geht es jetzt nicht.

WELT: Warum urteilen die Verwaltungsgerichte so unterschiedlich? Warum wird die 800-qm-Regelung mal bestätigt, mal gekippt?

Seegmüller: Es gibt diesen schönen Satz, die Rechtsprechung sei konstitutionell uneinheitlich. Andere formulieren: Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Letztlich heißt beides, dass jede Gerichtsentscheidung eine Einzelfallentscheidung ist. Sie wird getroffen von Menschen, die geschriebene Texte interpretieren müssen, und zwar auf Basis des Vortrags der Beteiligten in den jeweiligen Gerichtsverfahren. Und natürlich auch mit Blick auf den jeweiligen regionalen Regelungsbereich und seine Besonderheiten.

Deswegen kann es passieren, dass etwa in Bayern mit vielen Corona-Fällen eine bestimmte Maßnahme anders betrachtet wird als etwa in Schleswig-Holstein mit wenig Fällen.

WELT: Helge Braun, Chef des Kanzleramts, hat WELT AM SONNTAG gesagt, dass er zwar jedes einzelne Urteil „verstehe und akzeptiere“. Aber er empfinde „es schon als Herausforderung, wenn sich die Gerichte auf den Gleichheitssatz berufen, um einzelne Maßnahmen aufzuheben oder zu modifizieren“. Ist es der Ehrgeiz von Richtern, die Regierung herauszufordern?

Seegmüller: Wenn Helge Braun sich herausgefordert fühlt, nach gerichtlichen Beanstandungen bessere Regelungen zu machen, sage ich: ja, richtig so. Wenn er die Entscheidungen der Gerichte als Herausforderung seiner exekutiven Autorität ansieht, widerspreche ich ganz entschieden. Wir sind hier nicht in einem Wettstreit mit der Regierung. Die Justiz kontrolliert die Exekutive und ihre Rechtsakte. Und wenn diese Kontrolle ergibt, dass diese Rechtsakte nicht mit der Verfassung übereinstimmen, dann gibt es eben die Rückmeldung: So geht es nicht, bis hierher und nicht weiter.

WELT: Braun wagt auch die These, es sei „rechtlich unproblematisch“ gewesen, zu Beginn der Pandemie aus Infektionsschutzgründen zunächst alles zu schließen. War es das?

Seegmüller: Auch hier: klarer Widerspruch. Wir wissen noch gar nicht, ob das Schließen aller Einrichtungen in den ersten Wochen der Krise tatsächlich rechtlich unproblematisch war. Das werden wir erst wissen, wenn die Entscheidungen in der Hauptsache getroffen sind, sich die Gerichte also gründlich mit den Eindämmungsmaßnahmen befasst haben.

Ich kann nur davor warnen, aus den Eilrechtsschutzverfahren und deren Ergebnissen zu schließen, dass alle Eingriffe in Grundrechte gerechtfertigt waren. Man kann da durchaus Zweifel haben.

WELT: Entscheidend ist ja die Frage, ob die Maßnahmen der Regierung dem Verhältnismäßigkeitsprinzip genügen. Können Sie kurz erklären, was das genau bedeutet?

Seegmüller: Grundsätzlich muss eine staatliche Maßnahme einen legitimen Zweck verfolgen. Hier ist das der Infektionsschutz. Und dann muss sie geeignet, erforderlich und angemessen sein, diesen Zweck zu erreichen. Würde das Alleinsitzen auf einer Parkbank verboten, könnte man schon an der Eignung der Maßnahme Zweifel haben.

Bei der Erforderlichkeit ist zu überlegen: Gibt es geeignete, mildere Maßnahmen, den verfolgten Zweck genauso gut zu erreichen? Also beispielsweise Hygieneauflagen statt Ladenschließungen. Und schließlich die Angemessenheit. Da geht es im Detail um die Abwägung zwischen der jeweils angestrebten Minimierung des Infektionsrisikos und der dadurch bewirkten Intensität der Belastung der Freiheitsrechte. Also zum Beispiel die Frage: Ist die Minimierung bedeutend genug, um ein Grundrecht stark zu beschneiden?

WELT: Haben Sie ein Beispiel?

Seegmüller: Wir haben das Distanzgebot, auch wir sitzen ja hier jetzt über 1,5 Meter auseinander. Es basiert auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass Infizierte ihre Viren üblicherweise in einem Radius von etwa anderthalb Metern um sich herum verstreuen*. Das ist eine Maßnahme, der ich unterstellen würde: Sie verfolgt den Zweck, das Infektionsrisiko zu senken. Und sie ist geeignet, erforderlich und angemessen, dieses Ziel zu erreichen, also verfassungsrechtlich zu rechtfertigen.

Wenn der Gesetzgeber aber darüber hinaus noch weitreichende Kontaktverbote verhängt – dann muss man sich spätestens bei der Angemessenheit natürlich fragen, was das an zusätzlichem Schutz eigentlich noch bringt. Und da trägt der Gesetz- oder der Verordnungsgeber die Begründungslast. Er muss das überzeugend darlegen. Gelingt ihm das nicht, kann die Maßnahme keinen Bestand haben.

WELT: Durch die Bemerkung der Bundeskanzlerin über „Öffnungsdiskussionsorgien“ wird eher der Eindruck erweckt, die Befürworter von Lockerungen müssten sich rechtfertigen.

Seegmüller: Nein, das Grundgesetz enthält eine Freiheitsvermutung für den Einzelnen. Deshalb muss die Exekutive immer in den Blick nehmen, dass der Freiheitsgebrauch die Regel und ihre Einschränkung die Ausnahme ist. Dem Freiheitsgebrauch ist die Inkaufnahme und die Verwirklichung von Risiken immanent. Wer am Straßenverkehr teilnimmt, riskiert, sich oder andere zu verletzen. Wer anderen Menschen in der U-Bahn nahekommt, riskiert, sich oder andere mit einer Erkrankung zu infizieren.

Das Grundgesetz mutet uns allen zu, die Verwirklichung solcher Risiken quasi als Kollateralschäden grundsätzlich hinzunehmen. Es erlaubt die Beschränkungen erst, wenn die Risiken und die dadurch drohenden Schäden groß werden und die staatlichen Maßnahmen zur Verringerung der Risiken angemessen bleiben. Und ganz wichtig: Einschränkungen sind nichts Statisches. Der Staat muss zu jeder Zeit darlegen, warum Maßnahmen weiterhin gerechtfertigt sind. Deswegen ist er auch nicht frei bei der Gestaltung der Öffnung oder Lockerung.

WELT: Ein letztes Zitat von Helge Braun, der sagt: Bei dem derzeitigen Versuch der Öffnung des Alltagslebens könne es nicht immer absolute Gleichberechtigung geben, weil das Vorgehen der Regierung schrittweise angelegt sei. Überzeugt sie das?

Seegmüller: Nein, das überzeugt mich nicht. Auch in der Krise gilt die Verfassung. Die enthält mit Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz den allgemeinen Gleichheitssatz, der auch bei Lockerungen zu beachten ist. Das Bundesverfassungsgericht definiert das so: Wesentlich Gleiches ist gleich, wesentlich Ungleiches ist ungleich zu behandeln. Das ist die Begrenzung des politischen Spielraums. Auch da passt das Beispiel der Geschäfte, die kleiner als 800 Quadratmeter sind. Warum werden die anders behandelt als größere Geschäfte? Da muss man eine gute Begründung liefern. Das hat in Teilen offenbar nicht geklappt.

WELT: Kaum eine Rolle in der Corona-Krise hat bislang die Pflicht des Staates gespielt, bei jeder Freiheitsentziehung vorher einen Richter zu fragen …

Seegmüller: In der Tat, der Artikel 104 Absatz 2 Grundgesetz sagt im Prinzip: keine Freiheitsentziehung, ohne vorher den Richter zu fragen. Diese Vorschrift ist sehr streng und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dazu sehr weit: Letztlich ist Freiheitsentziehung jede vollständige Beschränkung der Bewegungsfreiheit über einen längeren Zeitraum. Das muss nicht in einem Gefängnis stattfinden, sondern es reicht aus, wenn ein letztlich administrativer Befehl kommt: Bewege dich nicht aus einem bestimmten Raum oder von einem bestimmten Ort weg. Und wenn du es doch tust, drohen Vollstreckungsmaßnahmen oder Strafen.

Das haben wir möglicherweise beim Infektionsschutzgesetz auch, wenn man Menschen sagt, sie müssten, etwa wenn sie aus dem Ausland kommen, sich in ihre Wohnung begeben und dürften dann 14 Tage nicht raus.

WELT: Das heißt, dafür bräuchte es eine richterliche Anordnung?

Seegmüller: Möglicherweise. Es gibt noch keine Fälle, die Gerichte entschieden haben. Am Ende des Tages ist es natürlich eine Frage der juristischen Auslegung, ob das wirklich eine Freiheitsentziehung ist. Aber auf den Gedanken kann man durchaus kommen. Und wenn das so ist, dann muss man überlegen, ob die Vorschriften, die es derzeit gibt, mit Artikel 104 Absatz 2 Grundgesetz vereinbar sind oder nicht.

WELT: Ein oft gehörter Satz in der Krise lautet: Mit dem Virus kann man nicht verhandeln. Lässt sich mit der Verfassung verhandeln?

Seegmüller: Nein, auch mit der Verfassung kann man nicht verhandeln. Sie ist zu befolgen, auch in der Krise. Das Grundgesetz beschreibt den Handlungsspielraum des Gesetzgebers abschließend. Der ist dann jeweils im Einzelfall von den Gerichten auszubuchstabieren. Der Handlungsspielraum der Exekutive kann danach in Deutschland ganz anders sein als in anderen Staaten der Welt.

Man könnte auch sagen: Deutschland ist nicht China. Das, was die chinesische Staatsordnung zulässt an Maßnahmen, das vollständige Einsperren einer ganzen Stadt, muss nach dem Grundgesetz nicht möglich sein. Das bedeutet dann, unser Staat kann manche Risiken nur minimieren, aber nie ganz ausschließen. Es gibt dann Infektionsrisiken, die sind von Verfassungs wegen hinzunehmen.

WELT: Wenn Sie jetzt auf diese Krise zurückblicken, obwohl wir ja noch mittendrin sind: Hat sich der Rechtsstaat bewährt?

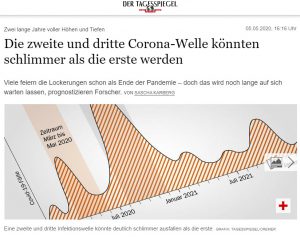

Seegmüller: Der Rechtsstaat funktioniert. Für die Lage zu Beginn der Krise gilt: Wenn die Gefahr im Nebel schwer erkennbar ist, dann darf man als Gesetzgeber auch mal mit der Schrotflinte schießen. Aber die Verfassungsrechtsprechung verlangt, dass der Staat den Nebel aktiv lichtet, um klarer zu sehen, was Sache ist. Wie ist es denn nun genau mit der Sterblichkeit? Mit dem Risiko, dass Krankenhäuser überfordert werden? Je mehr wir über die Krankheit, die Ansteckungswege und die gesundheitliche Situation danach wissen, umso zielgenauer muss der Gesetzgeber handeln. In dem Maße, in dem er das nicht tut, greift die Rechtsprechung ein und hilft ihm auf die Sprünge.

______________________________

*Zu der angeblich wissenschaftlichen Meinung, dass Infizierte ihre Viren im Umkreis von 1,5 Metern verstreuen, lesen Sie bitte meine Ausführungen unterhalb des Interviews mit Kanzleramtsminister Helge Braun: Hier klicken.

Kurz zusammengefasst: Viren werden über Tröpfchen > 5µm = größer als 5 tausendstel Millimeter weitergegeben. Aerosole (oft nur millionstel Millimeter lang) enthalten keine Viren. Die schweben also nicht in der Luft um dann jemanden zu infizieren. Die Tröpfchen verlassen den Infizierten beim Husten, Niesen, Prusten. Sind diese Symptome nicht vorhanden, werden auch keine Viren ´verstreut`! Ausnahme: Feuchte Aussprache.

Keine Symptome bedeutet, dass es kaum möglich ist, sich bei einem Viren-Träger zu infizieren, wenn der kulturell gelernte Abstand gewahrt wird. Bei näherem Kontakt – Rumbusseln, Küssen, direkter Körperkontakt beim Geschlechtsakt in allen Varianten usw. – ist selbstverständlich jedwede Ansteckung mit irgendwelchen Krankheiten möglich.

________________________________